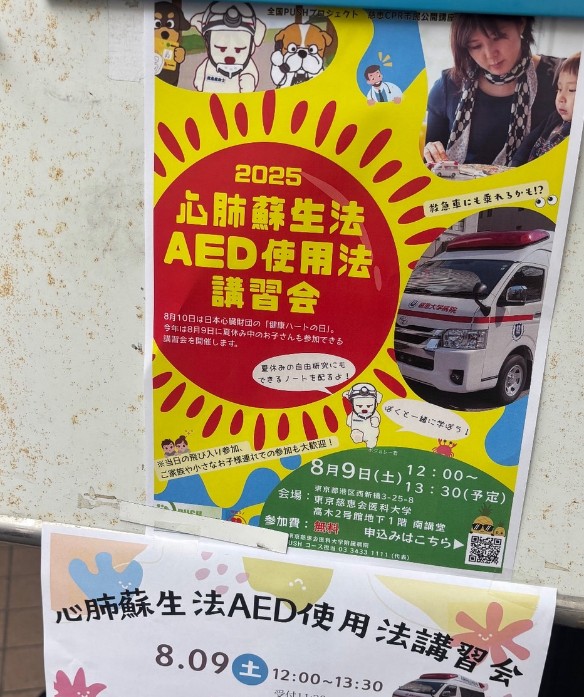

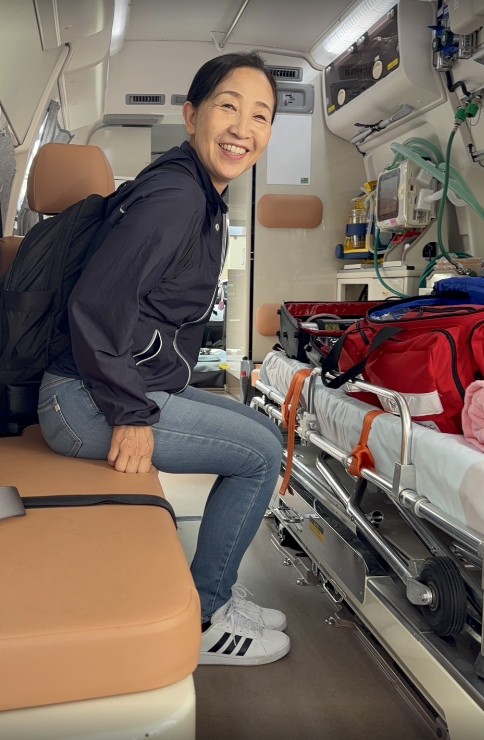

いざという時のために – 慈恵医大救命救急講習受講レポート

心肺蘇生法・AED使用法を勉強してきました

はじめに

最近、外出するたびに交通事故や急病で倒れた方を目撃する機会が続いています。そんな中で「もしもの時に、少しでも命を救うお手伝いができたら」という思いが強くなり、東京慈恵会医科大学の救命救急講習を受講してきました。

今回学んだことを、同じように「何かできることはないか」と考えている方々と共有したいと思います。

心肺蘇生法(CPR)について

心停止の恐ろしさ

講習で最も衝撃的だったのは、日本では心臓突然死で亡くなる方が年間7万人以上もいるという事実です。これは交通事故死者数の約20倍にあたります。さらに、心停止から1分経過するごとに救命率が7-10%ずつ下がっていくため、救急車が到着するまでの約8分間、何もしなければ救命率は極めて低くなってしまいます。

正しい心肺蘇生の手順

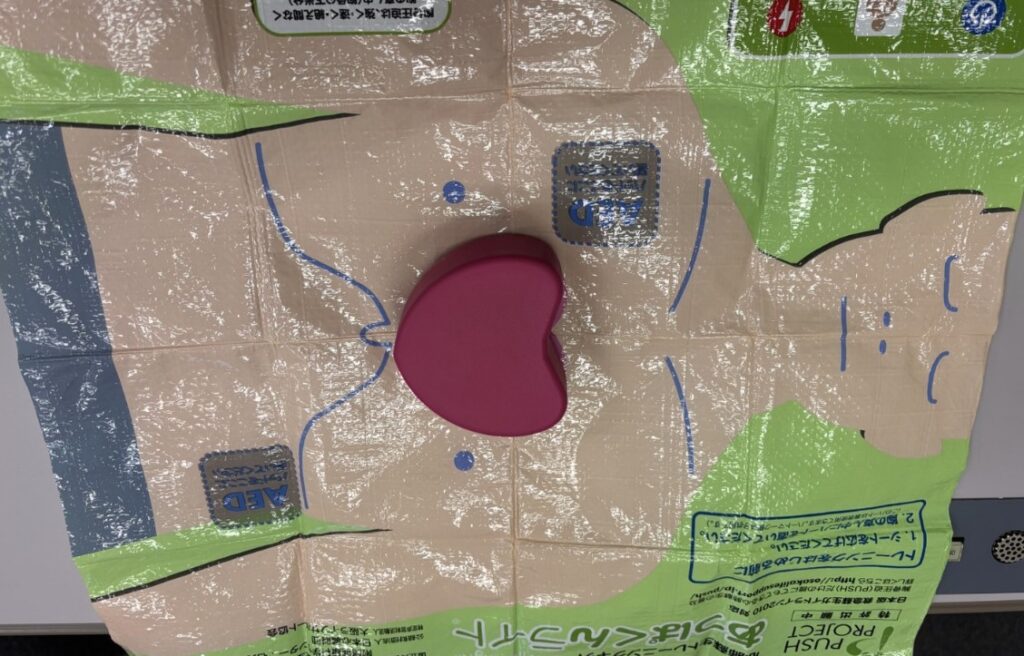

- 意識確認: 肩を軽く叩き、大きな声で呼びかける

- 119番通報とAED要請: 周囲の人に明確に依頼する

- 胸骨圧迫の開始:

- 胸の真ん中、乳頭と乳頭を結んだ線の中央

- 手のひらの付け根で、もう一方の手を重ねる

- 深さ5cm、1分間に100-120回のテンポで

- 圧迫と圧迫の間は完全に力を抜く

実技で感じたこと

実際にマネキンで練習してみると、想像以上に体力を使います。30回の圧迫だけでも息が上がりました。だからこそ、複数人で交代しながら行うことの重要性を実感しました。

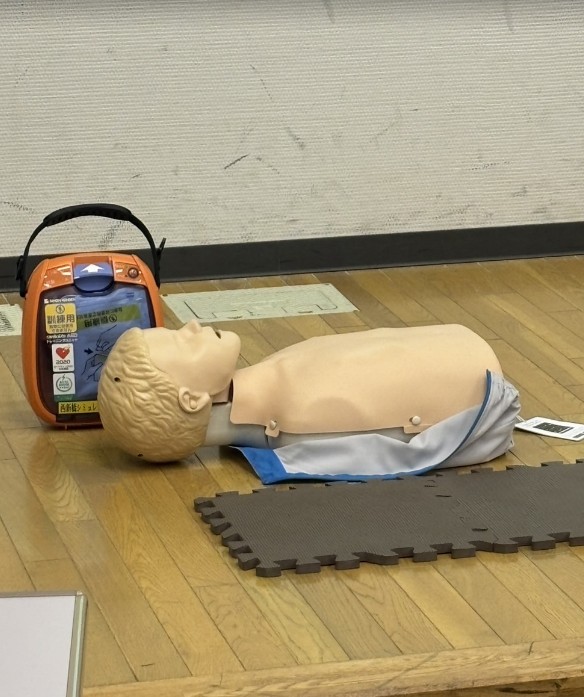

AED(自動体外式除細動器)の使用法

AEDとは

AED(Automated External Defibrillator)は、心室細動という不整脈を電気ショックで正常なリズムに戻す医療機器です。最近では駅、学校、商業施設など多くの場所に設置されています。

使用手順

- 電源を入れる: ふたを開けるか電源ボタンを押す

- パッドを貼る: 音声ガイダンスに従い、右胸と左脇腹に貼付

- 心電図解析: 「離れてください」の指示で患者から離れる

- 電気ショック: 必要な場合のみ、ボタンを押す

- 心肺蘇生再開: ショック後すぐに胸骨圧迫を再開

AEDの安全性

講習で印象的だったのは、AEDの安全性の高さです。機械が自動的に心電図を解析し、電気ショックが必要な場合のみ作動します。つまり、私たち一般市民でも安心して使用できるよう設計されているのです。

講習を受ける意義

知識と技術の習得

正しい知識なしに行う応急処置は、時として逆効果になることもあります。講習では、何をすべきか、何をしてはいけないかを明確に学ぶことができました。

心理的準備

緊急事態に遭遇した時、多くの人が動揺してしまいます。しかし、事前に講習を受けていることで「やるべきことがわかっている」という安心感が、冷静な行動につながります。

社会全体での救命率向上

一人でも多くの人が正しい知識を持つことで、社会全体の救命率が向上します。実際に、市民による心肺蘇生が行われた場合の救命率は、何もしなかった場合の約2倍になるそうです。

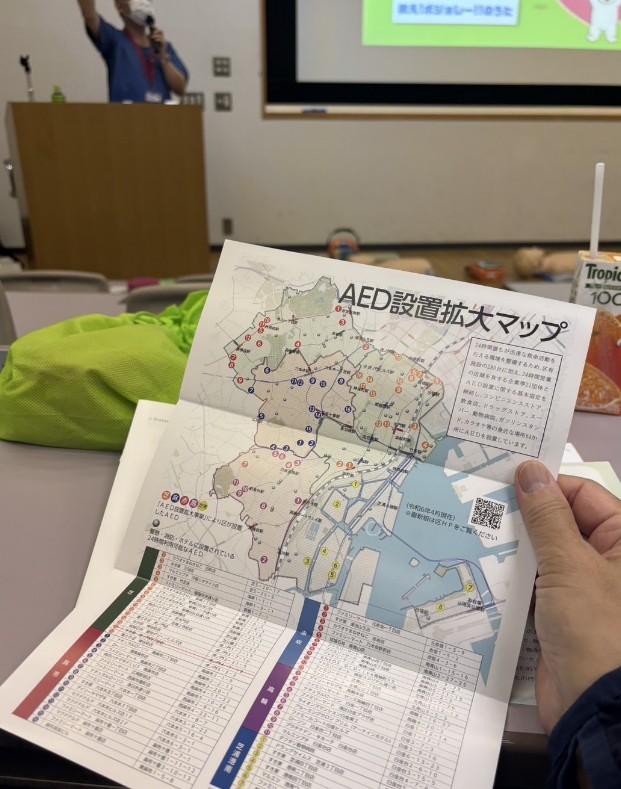

みんなで知ろうAED

AEDの設置場所を確認しよう

普段利用する駅、職場、学校、近所のコンビニなど、身の回りのAED設置場所を把握しておくことが大切です。以下のようなツールを活用して、事前に確認しておきましょう:

おすすめのAED検索ツール:

- 財団全国AEDマップ(https://www.qqzaidanmap.jp/):日本救急医療財団が運営する公式マップ

- 日本全国AEDマップ(https://aedm.jp/):スマートフォンアプリも利用可能

- QQ・MAP:日本救急医療財団提供の無料スマートフォンアプリ(iPhone・Android対応)

- AED N@VI(救命サポーターアプリ内機能):現在地から近くのAEDを検索可能

これらのツールはGPS機能を使って現在地周辺のAED設置場所を表示してくれるため、緊急時にも素早く最寄りのAEDを見つけることができます。

使用への心理的ハードルを下げる

「機械を使うのが怖い」「責任が重い」と感じる人も多いかもしれません。しかし、AEDは音声ガイダンスが非常にわかりやすく、また善意の救護行為には法的保護もあります。

家族や職場での共有

講習で学んだことを家族や同僚と共有することで、緊急時により多くの人が適切に行動できるようになります。

まとめ

今回の講習を通じて、救命措置は特別な技術ではなく、正しい知識があれば誰でもできることだと実感しました。そして何より、「助けたい」という気持ちを行動に移すことの大切さを学びました。

事故や急病はいつ、どこで起こるかわかりません。その時に、少しでも多くの命を救えるよう、一人でも多くの方に救命講習を受けていただきたいと思います。

皆さんも、お住まいの地域で開催される救命講習にぜひ参加してみてください。きっと「参加してよかった」と感じるはずです。

株式会社ピーカブー

松成紀公子

次回の講習情報や、身近なAED設置場所については、各自治体のホームページで確認できます。また、財団全国AEDマップ(https://www.qqzaidanmap.jp/)などのオンラインツールも活用して、事前にAED設置場所を把握しておきましょう。一緒に「救える命を救う」社会を作っていきましょう。

置撮-1-150x100.jpg)